|

15 января прошла Всесоюзная перепись населения. По её итогам получены следующие данные:

в "расширенном" Красногорском районе проживают 169 тысяч человек, из них:

Красногорск - 35 т.ч. ( сегодня ~ 128 т.ч.)

Нахабино - 12.5 т.ч (~38 т.ч)

Опалиха - 7.5 т.ч

После состоявшихся выборов в районный Совет депутатов исполком в 1959 г. принял ряд решений, на которые стоит обратить внимание читателей.

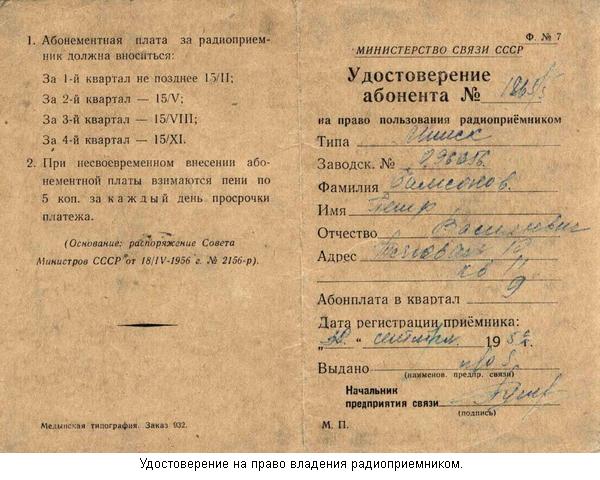

17 марта. «Об улучшении дела обязательной регистрации радиоприемников и телевизоров и сбора абонентной платы за их использование». На 1 марта на учете в предприятиях связи района стояло 14367 радиоприемников и 17901 телевизор, т.е один телевизор приходился на десять человек.

|

Типичная радиоточка образца конца 50-х.

Место проживания: кухня Mistara.

В рабочем состоянии. Один минус - проводного вещения в Красногорске нет уже года три. |

| |

Обязательная регистрация была введена в 1939-м году. Примечательно, что один из разделов постановления, касающийся штрафных санкций, содержал занимательный "мотивационный" пункт, гласящий: "20% взысканного штрафа выдается лицу, выявившему незарегистрированную радиоустановку".

Регистрацию и абонентскую плату отменят 1 января 1962 года. Регистрацию - поскольку телевизор и радиоприемник был практически в каждой советской семье, а абонентскую плату заложили в цену: радиоприемники подорожали на 15%, телевизоры - на 20%.

24 ноября. «О состоянии торговли в районе». Были отмечены недостатки в снабжении населения хлебом. Хлебовыпекающие предприятия не могли полностью удовлетворять потребность населения в хлебопродуктах, ежедневная потребность в которых составляла в зимнее время 70 тонн в сутки, а в летнее - до 90 тонн. Мощность же хлебопекарен составляла 13-15 тонн в сутки, остальной хлеб завозился из г.Москвы.

Решили ввести в районе новую форму торговли - продажа промтоваров в кредит.

Покупатель предъявлял в магазине паспорт и справку с места работы о среднемесячном заработке и оплачивал 20% стоимости товара. Оставшаяся часть вычиталась из его зарплаты в течение шести месяцев, в отдельных случаях в течение года. В кредит покупали: телевизоры, радиоприемники, пианино, ковры, мебель, пальто, костюмы, китайские женские шубы и другие дорогие товары. В конце 50-х в продаже появилось много китайской обуви и одежды с маркой «Дружба» по вполне доступным ценам.

|

| Главный корпус больницы №62. Начало 60-х. |

В 1959 г. в районе деревни Степановское на базе санатория "Истра" открылась Московская городская онкологическая больница №62. В связи с этим появился новый автобусный маршрут N49 «Метро «Сокол» - больница №62». (от Admina - это ошибка, маршрут существовал с начала 50-х и следовал в Петрово-Дальнее, в 1959 его просто продлили)

30 декабря решением Мособлисполкома Вельяминовский, Спасский, Бузлановский и Ново-Никольский сельские Советы были упразднены, а их территории переданы соответственно Лучинскому, Павшинскому, Ильинскому и Опалиховскому сельским Советам. Павшинский сельсовет ненадолго переживет упраздненые территориальные единицы и в 1962-м село Павшино войдет в состав Красногорска.

9 января на заседании исполкома утвердили совет пенсионеров КМЗ, избранный общим собранием пенсионеров предприятия (слово ветеран еще не употреблялось). На этом же заседании принято решение о заселении нового жилого дома №206 (ул.Пионерская, д.З).

|

Лыжная база (слово "станция" не прижилось) на плотине. Разрушена в начале 1990-х.

Фото начала 1970-х. Фото из архива ККМ. |

20 февраля горисполком решил:

- отвести земельный участок площадью 600 кв. м. в районе плотины для строительства лыжной станции;

- разрешить больнице произвести двухэтажную пристройку к существующему хирургическому корпусу (с западной стороны) на 80 коек, а также двухэтажную пристройку к зданию поликлиники на Октябрьской улице с пропускной способностью 400 человек в день.

Главным врачом в этот период работал О.Л.Тремба.

9 апреля в доме №203 (ул.Октябрьская, д. 1) открылась женская консультация.

|

|

Р.Дадамяни

первый районный

врач-гинеколог. |

Из воспоминаний Людмилы Мироненко, заведующей красногорской женской консультацией в 1973-2005 годах:

В апреле в цокольном этаже жилого дома начали работать три специалиста во главе с заведующей на полставки, а истинным днем рождения женской консультации надо назвать более позднее время - когда сформировалось подразделение с пятью ставками врачей и полной ставкой заведующей.

Трудно себе представить сегодня, как это было: плохое освещение, полы цементные, стены черные - покрыты грибком, вода только холодная, трубы постоянно прорываются, помещение заливается водой и канализацией, поэтому пациентки ходят по досточкам, лежащим на кирпичах. Очень душно, скученность, но посетители все равно идут.

Но даже при очень большом дефиците физических лиц (многие медработники среднего звена тогда уходили в Москву по разным причинам) работа не останавливалась, каждый из нас нес не двойную, а не знаю какую нагрузку.

Однажды утром в жаркое лето обнаружился ручей через Волоколамку. Те, кто добрался до верховья потока, срочно вызвали пожарную команду для откачивания воды. Тогда погибли все запасы бумаги и сотни медицинских карт.

|

Октябрьская, 1 (в 1959-м Школьная 2/1).

В 1959-2010 в цокольном этаже этого дома размещалась Красногорская женская консультация. |

Только через 15 лет в помещении женской консультации был проведен капитальный ремонт. Площадей стало больше вдвое. 1975 год - Международный год женщины - принес улучшение условий", появились все удобства, в том числе горячая вода. |

После опубликования партийно-правительственного постановления о создании народных дружин по поддержанию общественного порядка от 25.02.1959 г. в районе началась работа по организации отрядов народных дружин на крупных промышленных предприятиях. После опубликования партийно-правительственного постановления о создании народных дружин по поддержанию общественного порядка от 25.02.1959 г. в районе началась работа по организации отрядов народных дружин на крупных промышленных предприятиях.

В мае на КМЗ организовали первый в районе отряд народных дружинников из 350 человек. Начальником отряда стал Н.Ф.Зайцев, заместитель директора завода. Штаб отряда разместился в небольшом деревянном доме в сквере напротив фабрики-кухни (сейчас комплекс «Сливница») на Октябрьской улице, до войны в доме находился ЖКО завода. (от Admina - опыт использования ДНД в СССР уже через год был признан положительным. Но это был бы не СССР. На основе данных о снижении преступности на 20% советским руководством было принято решение о ... сокращении численности работников милиции на 40000 человек.)

|

| Фотоаппарат-игрушка Юнкор и его немецкий аналог Pouva Start. |

В 1959-м году КМЗ начинает производство простейших фотоаппаратов Юнкор. Впервые целевой аудиторией у производителей советской фототехники становятся школьники. Первоначальное название "Малютка" в, как бы сказали сегодня, маркетинговых целях заменили на "Юнкор". Юнкорами в СССР называли школьников, пробующих свои силы в журналистике (юные корреспонденты). В фотоаппарате использовалась широкая пленка (60 мм), что при печати снимков позволяло обойтись без дорогостоящих фотоувеличителей. Цена фотоаппарата-игрушки соответствовала его техническому оснащению - 6 р.50 коп., для сравнения фотоаппарат "Старт" стоил 130 рублей.

Производство "детских фотоаппаратов" на КМЗ было по многим причинам неудобно, и в 1962-м его передали в Минск, где вместо Юнкора освоили более технологичный Школьник, близкий по параметрам к Юнкору. (комментарий Михаила Старостина - Ходят слухи, что Школьник был разработан на КМЗ, но вся документация ушла в Минск по указанию миноборонпрома.)

И хотя за три года (1959-1962) было выпущено более 168 тысяч фотоаппаратов сейчас коллекционеры фототехники считают Юнкор раритетом. Цена примитивнейшего фотоаппарата может достигать 15-20 т.р.

Комментарий Михаила Старостина: - Почему раритет при 168 тысячах?

- Потому, как уцелело их ничтожное количество, остальные за 50 с лишним лет, были разломаны и выброшены, т.к. в 70-е годы "широкая пленка" практически вышла из массового употребления в той аудитории, для которой предназначались эти аппараты. После появления массовой "Смены-8м", с ее 36 кадрами на обычной пленке типа 135, и гораздо лучшей оптикой и затвором, Юнкоры, Этюды и прочие их аналоги, резко потеряли популярность.

|

В начале июля в решении горисполкома по итогам работы школ города за 1958-1959 учебный год названы лучшие учителя:

Бабкина Е.А.

Баранцева В.Д.

Богун Р.С.

Борисова Л.В.

Вдовина К.А.

Вилиткевич И.И.

Вьюгина А.А.

Григорьева Е.Н.

Гравит М.И.

Иванникова Л.С.

Козлова Е.Т.

Криволап Т.П.

Куликова А.И.

Нестерович Н.М.

Неаранова Е.С.

Полетаева Т.И.

Родионова Л.В.

Самойлова Е.М.

Сопрунова Л.М.

Цехновигер В.Х. |

В августе горисполком разрешил комитету ДОСААФ разместить стрелковый тир в районе городского карьера. (от Admina - песчаный карьер находился в конце Оптического переулка за Теплым бетоном, там где сейчас гаражи и бывший Зенитавтоцентр. Кстати эти гаражи так в народе и назывались - "гаражи в карьере").

Наконец, решился вопрос с газификацией Красногорска. В горисполком пришло решение исполкома Мособлсовета от 9 мая 1959 г. №485/13 «О газификации городов и других населенных пунктов области в 1959-1965 гг.»

28 октября 1959 г. горисполком принял долгожданное решение «О газификации города Красногорска». В нем записано:

"...Управление газового хозяйства Мособлисполкома своим письмом от 20.10.1959 г. сообщило, что проектом плана на 1960 г. в г.Красногорске предусмотрено строительство 11,7 км газопроводов", т.е. газификации подлежали все жилые дома КМЗ от больницы до домов 7 квартала, и весь район СГШ, включая дома завода №34, строительство №25, поселок МПС и 4 дорожно-эксплуатационного участка...

|

Чайковского, 14. Ведомственный дом авиазавода №34.

Проект серии II-14. Заселен в 1959-м.

|

В 1959-му году практически завершается формирование поселка СГШ и 11 декабря улицам поселка присвоены следующие названия: Чайковского, Железнодорожная, Жуковского, проезд Чехова, Строительный проезд. Названия улицам присвоены постановлением горсовета. а значит пусть определение "поселок" не вводит в заблуждение читателей - СГШ не самостоятельная территориальная единица, а, де-факто, часть Красногорска.

В 1959-м особая значимость КМЗ для оборонного комплекса СССР была подтверждена постановлением о создании в Красногорске военизированной пожарной охраны. (от Admina - по другим сведениям она появилась в Красногорске в июле 1958-го).

|

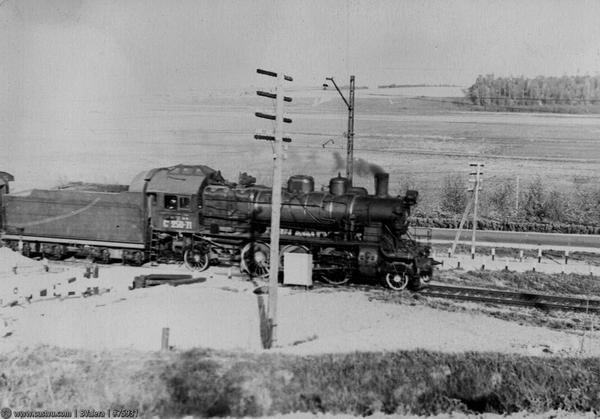

Пассажирский поезд на Пенягинском переезде рядом с Павшино.

Паровоз Су 250-71.

Конец 50-х. Из архива BValera |

В 1959-м году закончена электрификация железнодорожных путей от Москвы до Волоколамска, закончилась эра пригородных "паровых" поездов. Первыми исчезнут пассажирские паровозы "Су", Грузовые паровозы еще пару-тройку лет будут водить вывозные товарные составы, но к 1963-му практически все будут переданы на базы запаса. Одна из таких баз до 80-х годов прошлого века находилась в Манихино. (от Admina: Магистральных паровозов серии Л (их сейчас нередко видят красногорцы) в депо Подмосковное не было из-за незначительного объема работ. грузовыми перевозками занимались паровозы серий Эр, Эм и несколько СО . )

|

Через полвека паровозы снова вернулись на главный ход. (Подробнее)

"Сплотка" паровозов ЭР-797 и Л-2331 на перегоне рядом с Нахабино.

Фото Tiranozavr Rex. 2014/ |

|

Миг-17, ожидающий реконструкции в Музее Задорожного.

Из 8000 выпущенных в 50-60-е годы экземпляров в СНГ сохранилось примерно полтора десятка.

|

А в конце 1959-го Куйбышевский авиазавод №1 выпустил очередной истребитель-перехватчик Миг-17. Самолет два десятка лет честно трудился в качестве учебного в системе ДОСААФ - гражданские летчики с его помощью поддерживали "негражданские" летные навыки. Потом более двух десятков лет гнил в ожидании то ли газового резака, то ли создания московского авиамузея. Но, к счастью, самолет был замечен экспертами музея Задорожного и перевезен в Красногорск.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

|

Городские соревнования.

Лыжня проходит по Советской улице.

Начало 50-х.

|

Красногорск пятидесятых больше был городком, нежели городом. Здесь соединились деревенский и городской быт. На улицах тихо. Оживление только утром и после рабочего дня. Совсем другая жизнь по сравнению со столицей или большими городами.

Зимой у нас сугробы, в Москве их нет. Выпавший снег там быстро покрывался копотью. У нас он искрил на солнце, и слышался скрип полозьев санок. На лыжи вставали у подъездов домов. Лыжня районных соревнований пролегала прямо по городу. Многие ходили в валенках, подшитых войлоком. На улицах лошадь, запряженная в сани-розвальни, - нормальное явление.

Летом Красногорск превращался в большой цветущий сад, в город-парк. В центре у каждого двухэтажного бревенчатого дома (с них начинался город) фруктовый садик с цветами. Сады на склоне к Волоколамскому шоссе, у прудов в заводском парке, на Красной горке, в Губайлове и райцентре.

А какой воздух! Не надышаться. Пруды, плотина, близко лес. Гости называли Красногорск подмосковной Швейцарией, очевидно, имелась в виду и холмистая местность.

В Москве на работу ездили, а у нас ходили. Жители соседних деревень не говорили «пошел в город», а скажут - «на завод». Они и городские многоэтажные дома называли общежитиями. Сохранились теплые провинциальные отношения поселка двадцатых годов. На улице через шаг рукопожатия и душевные разговоры. Все товарищи и все про всех всё знали.

|

У дома №2 по улице Красная горка. «Лавочка для посиделок».

Фото 1956г. из архива С.Бутырина.

Прекрасную книгу Сергея Бутырина о Красногорске 50-60х "Жили-были.." скачать здесь.

|

В московских домах на кухнях газовые плиты, а у нас в коммуналках дровяные. Топили их редко, в основном перед праздниками для выпечки пирогов. А в будни на них стояли примусы, керосинки, на которых готовили. Для хранения дров в подвалах домов или рядом с ними были сараи. В них, несмотря на запрещение, некоторые жители держали кур, коз и свиней. На окраинах города еще с военных лет сохранились огороды.

В Москве поток машин, светофоры, изредка «пробки». У нас улицы переходили спокойно, даже Волоколамское шоссе, светофоров не было. Понятие «пробка» больше связывалось с бутылкой «Советского шампанского».

|

Сборы на первомайскую демонстрацию около Зимнего клуба.

1958г. Из архива семьи Илюхиных |

Задолго до 1-го мая, 7 ноября и Нового года появлялось внутреннее ощущение приближающихся праздников, к ним готовились загодя дома и на работе. Накануне всюду взволнованная суета. На первомайские и октябрьские праздники город в кумачевом убранстве. Демонстрация - главный их атрибут. Колонны двигались по Октябрьской и Речной улицам к площади им.Маяковского. Духовые оркестры КМЗ и ремесленного училища №4. Песни.

Все одеты в то, что берегли для торжественного события. А какие просветленные лица! И дело вовсе не в политике, просто праздники, установленные сверху, по сути стали народными. После демонстрации застолья, семейные или с друзьями вскладчину. И опять разговоры о делах производственных и городских.

|

Первомайская демонстрация. Во главе колонны директор завода Егоров.

1958г. Из архива Т.А.Дмитриевой |

Город оставался в границах 1940 г. и пока закрытым для посещения иностранцами из-за оборонного КМЗ, который и назывался тогда «почтовым ящиком №2». На железнодорожной станции Павшино на грузах для завода было написано: «Москва. Зоркий, п/я №2».

Вернемся к границам. Линейная улица (позже Народного Ополчения) на Брусчатом поселке - конец городской территории. Далекой окраиной считалась железнодорожная платформа Красногорская и рядом с ней рабочий поселок «Пятисотый» Тушинского авиазавода. Более подробно о городе того времени написано в очерке «Далекое-близкое».

|

Проводы в армию. На заднем плане район "Соловки".

ул.Речная, 1955 год

Из архива Сергея Липатова. |

Канули в лету 50-е, и вместе с ними ушло навсегда многое из нашего быта. Менялась мебель в комнатах коммунальных квартир. Отправлены в сараи или пущены на дрова гардеробы (шкаф из двух отделений для одежды), комоды (низкий шкаф с ящиками для белья), буфеты с резными дверцами (шкаф для посуды, напитков и закусок), этажерки (полки на стойках для книг), диваны (мягкая мебель со спинкой и боковыми валиками), венские стулья и металлические никелированные кровати.

|

Брусчатый поселок. Середина 50-х.

из архива DJ-FIN73. |

Вместо них появились современные полированные трехстворчатые шкафы, серванты, книжные шкафы, полумягкие стулья, диван-кровати. «Радиотарелки» заменили пластмассовые радиорепродукторы, а патефоны - радиолами (радиоприемник с проигрывателем). Люстры из стекла и металла вытеснили абажуры из цветных тканей. Прекратился выпуск настольных светильников с плафоном из зеленого стекла, модных в сталинские времена.

Произошли изменения и в одежде. Швейная промышленность начала выпускать мужские брюки без манжет, пиджаки и пальто с узкими лацканами (отворот на грудной части), плащи с поясом, заменившие легкие «пыльники».

Не носили больше клеши (широкие брюки) и «малокозырки» (кепка с козырьком в два пальца), вельветовые курточки с металлическими «молниями», галоши, бурки (сапоги из тонкого войлока и кожи), муфты.

Навсегда вышел из уличной моды приблатненный «прикид» - брюки, заправленные в сапоги-«гармошки» с отворотами, пиджак, небрежно наброшенный на плечи, и белый шарфик, кепка-восьмиклинка.

Руководящие работники всех уровней больше не носили «сталинки», представляющие собой что-то среднее между гимнастеркой и френчем (куртка военного образца).

|

Два мяча.

В конце 50-х словосочетание "китайское качество" еще не считалось ругательством. |

В спортивных магазинах столицы, а затем и в промтоварных появились кеды для баскетболистов китайского производства марки «Два мяча» - синий верх белая подошва. Они стоили дешево, и, как это ни странно звучит сегодня, отличались высочайшим качеством. Надоевшие всем чешки и сандалии были позабыты и уже к середине 1960-х кеды носило подавляющее большинство советской молодежи.

А впервые кеды были выпущены в начале пятидесятых годов в США. Интересный факт: именно тогда такую обувь и увидели красногорцы на заводском стадионе, но не знали, что она называется кедами.

Немецкие военнопленные играли в футбол в самодельных кедах из тонкого войлока и суровой (то есть грубой) ткани.

Пятидесятые годы стали закатом для такого вида общественной столовой, как чайная и, можно сказать, для всего русского чаепития. В Красногорске закрылась последняя «Чайная» в доме №6 на Октябрьской улице. В чайных можно было не только напиться чаю, но и закусить. Исчезли чайные и на московских рынках, а в парках - павильоны «Самоварник». Началось повальное внедрение спиртного. Теперь мало кто помнит, что такое «пара чая». Это два чайника: маленький - с заваркой, большой - с кипятком.

|

| Пили чай с колотым сахаром, как правило, вприкуску. |

Следует напомнить, что в начале двадцатого века наша страна считалась самой чаепотребляющей. Если первые и вторые блюда ели, то чай кушали. Сахар подавали на блюдечке со щипчиками. Его пили внакладку, вприкуску и вприглядку - в зависимости от «кармана» (сахар был дорог).

В конце пятидесятых прекратилась продажа колотого сахара (литого), перестали торговать мороженым в форме кружочков с вафлями, морсом.

В центре города на Речной постепенно прекратили существование две традиции, заложенные в начале тридцатых годов.

Первая - шествие траурных процессий до уличных часов перед спуском к Волоколамскому шоссе, как правило, с духовым оркестром. Потом кто-то часы разбил, а власть не стала их восстанавливать. Кстати, такая же участь постигла часы на углу сквера на Советской улице и у конечной остановки автобуса №42.

Вторая традиция - не формальное массовое гуляние вечером молодежи ранней весной на Речной. Это была единственная асфальтированная улица в городе и рано освобождавшаяся из-под снега, а расположенные рядом аллеи скверов еще не просохли.

Любители спорта, наверное, помнят, что на московском стадионе «Динамо» футболисты больше не выбегали на поле, как раньше, а стали выходить. Не звучал больше и гонг за пять минут до окончания матча. Помните, как показано в старом фильме «Вратарь». По радио все реже исполнялся футбольный марш Матвея Блантера перед началом репортажей и после их окончания. Телевидение вытеснило футбольные репортажи Вадима Синявского. С шестидесятых годов ему на радио поручили вести репортажи о соревнованиях шахматистов.

В стране прекратилось ежегодное снижение розничных цен. Заменили лошадей на «ЗиЛы» с открытым верхом у командующих и принимающих военные парады в Москве.

|

| Ивановские пруды. 1960(?). Фото из архива семьи Пряхиных. |

|

Поэтический вечер в ДК "Салют". 1959 г.

Такой красивый вид зрительский зал приобрёл в 1952-м году после реконструкции силами московских

метростроевцев. |

|

| Сборы в пионерский лагерь "Зоркий". Лето 1959. Из архива семьи Илюхиных. |

Время пятидесятых ушло. Удастся ли сохранить их историческую ценность и значимость для следующих поколений? Старина всегда привлекает людей, поэтому автор надеется, что и его материал вызовет интерес у читателей. Что его заставляло заниматься этим, прямо скажем, нелегким трудом? Почему он шел в архивы, библиотеки, делал десятки, а то и больше звонков? По одной простой причине: он хочет, чтобы его внуки знали правду о том времени из первых уст, знали, что их дедушка и его современники искренне верили в то, что делали, чем жили. И они много хорошего совершили на этой земле.

Лев Веселовский

Дополнения: Александр Поздеев (Admin), Михаил Старостин (Mistar). |

Перейти на главную

Перейти на главную Написать письмо

Написать письмо Помощь по порталу

Помощь по порталу Реклама на сайте

Реклама на сайте