MiStar

Webmaster

Сообщений: 2231

28.02.2025 22:07

|

Под светом Красногорских фонарей, или очередное историческое расследование Уличный фонарь... Что может быть более обыденным для нашего современника. Эти скромные труженики ночного города уже давно стали совершенно непримечательной деталью пейзажа, и мы вспоминаем о них только тогда, когда попадаем вечером в редкий уголок, где их нет.

В этой теме я попытаюсь раскрыть, как освещался Красногорск в разные годы минувшего столетия. И начнем, наверное, с давней истории рабочего поселка и молодого подмосковного города.

В ХХ веке Красногорск, как и многие другие подмосковные города, был довольно "темным", по современным меркам городом. Этому способствовали как устаревшие светильники и источники света, применяемые для уличного освещения, так и небольшое количество этих самых источников освещения. Отдельной статьей на протяжении практически всего описываемого периода был обычный бытовой вандализм. Хрупкие лампы и плафоны были очень удобной "мишенью" для шпаны всех возрастных категорий.

В 30-е годы уличные фонари были большой редкостью и устанавливались в основном в "присутственных местах" в единичном количестве. В городе в те годы еще отсутствовала электрификация в части жилых кварталов, а там где, она была, выделенные мощности были крайне незначительны для развертывания полноценных линий наружного освещения, даже по скромным нормативам тех лет.

Массовая электрификация города Красногорска и района началась в 1947..1948гг., и с этого момента уличные фонари стали привычной деталью пейзажа.

По отчету Красногорской электросети в 1975 году в городе и районе числилось на балансе чуть более трех тысяч уличных светильников. Из этого количества более двух третей было представлено устаревшими и неэффективными, даже по меркам того времени светильниками с лампами накаливания, и менее одной трети светильников имело в качестве источника света газоразрядные лампы типа ДРЛ или трубчатые люминисцентные.

К 1990 году количество светильников в городе и районе увеличилось до трех с половиной тысяч. При этом полностью были выведены из эксплуатации светильники с трубчатыми люминисцентными лампами, а часть светильников с газоразрядными лампами ДРЛ вынужденно из-за дефицита ламп и пускорегулирующих аппаратов, было переделано для использования ламп накаливания с соответствующим снижением параметров освещенности. Во второй половине 80-х широко использовалось "вторичное использование" светильников, которые снимались с основных магистралей города (Волоколамское и Ильинское шоссе) при реконструкции освещения и переходе на натриевые лампы. После небольшого ремонта демонтированные светильники с газоразрядными лампами устанавливались во дворах вместо устаревших и изрядно к тому времени подгнивших светильников с лампами накаливания 50-х..60-х годов. Так во дворах оказались довольно интересные образцы светотехники, в том числе и зарубежной (поставки в рамках СЭВ из ГДР, Венгрии, Румынии практиковались в период 70-х..80-х годов). Со временем "перестройка" превратилась в "перестрелку", и уличное освещение города почти на десятилетие стало обслуживаться по "остаточному принципу".

Тем не менее даже с этим небольшим, по меркам сегодняшнего дня хозяйством, справляться было сложно, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы жителей города и района на неработающие фонари. Достаточно посмотреть подшивку "Авангарда" за 60-е..80-е годы, чтобы в каждом втором номере газеты обнаружить заметку про очередной неработающий фонарь.

Светильники, расположенные за заборами и у проходных предприятий и организаций, в общее число не входили, т.к. стояли на балансе и обслуживались силами энергоцехов и местных электриков.

Что касается вандализма то официальной цифры подобного рода в отчетах советского периода найти не удалось. Но, исходя из личных впечатлений, могу сказать, что не менее 20% светильников, в 80-е годы, не работали именно по этой причине. А в некоторых местах города даже отремонтированное освещение работало не далее, чем до ближайших выходных, т.к. являлось помехой для "активного отдыха" компаний с пониженной социальной ответственностью.

Наглядным примером могла служить улица Железнодорожная в Райцентре 80-х годов, где от платформы Красногорская до въезда во дворы домов 27,28 освещение более-менее работало, а вот дальше, там, где столбы прятались в листве берез и тополей аллеи, до самого перекрестка с Димитрова и Циолковского, фонари почти никогда не работали.

К началу 90-х количество неработающих светильников в городе резко увеличилось, как из-за увеличения вандализма, так и из-за дефицита ламп и запасных частей к светильникам. Период 1993..1996гг. можно назвать наиболее "темным" периодом в уличном освещении Красногорска. Вышедшие из строя лампы и светильники не заменялись годами да и значительную часть действующих можно было назвать работоспособными очень условно, в силу использования сильно изношенных газоразрядных ламп или вовсе применения ламп накаливания вместо газоразрядных, корродированных или отсутствующих элементов отражателей и т.п.

Примерно с 1997 года ситуация стала исправляться, а в нынешнем веке появились программы "Светлый город" и им подобные, за счет которых уличное освещение было восстановлено, а в ряде случаев воссоздано заново. С 2016 года в городе идет активная работа по замене устаревших светильников со сменными источниками света на "одноразовые и необслуживаемые" светодиодные светильники с улучшенными светотехническими и энергетическими характеристиками. За счет этого старые уличные фонари все реже попадаются на глаза и становятся экзотическими раритетами.

Данная серия материалов подготовлена как с использованием архивных материалов, так и на основе собственных наблюдений, сделанных в последние два десятилетия ХХ века.

Итак, первая серия - уличные фонари с лампами накаливания, или "Дело о шарах и шляпах". Период действия - 1948..1995гг.

----------------

На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

|

MiStar

Webmaster

Сообщений: 2231

28.02.2025 22:10

|

Первая серия: Шляпы и шары. Одна из самых ранних конструкций простейшего светильника уличного освещения, в разные годы выпускавшиеся под названиями АКХ, А-34, СПО-200, СПО-2-200, СПУ-300 и еще несколькими похожими абревиатурами, объединяет общее прозвище "шляпа":

Светильники данного типа, являлись прямыми наследниками подвесных газовых и керосино-калильных фонарей. Вместо подвеса с горелкой, под стеклянный колпак, стали размещать лампу накаливания, и получился подвесной электрический фонарь. В тулье шляпы размещалась электрическая арматура (патрон с лампой), поля защищали лампу от дождя и снега, и служили отражателем. Стекло на первых версиях электрических фонарей полностью закрывало лампу. Но это было не слишком удобно для обслуживания светильника, т.к. для замены перегоревшей лампы требовалось снимать тяжелое литое стекло, которое повисало на цепочке, потом ставить его на место. В отличии от керосиновой горелки, лампа накаливания не могла быть задута ветром, поэтому большой необходимости в установке толстостенной стеклянной колбы не было, и со временем она потеряв нижнюю часть превратилась в "юбку" с концентрическим рифлением (импровизацией на тему линзы Френеля), либо ободок молочного стекла, прикрывающий прямую видимость нити лампы.

В период 20-х..30-х годов светильники подобного типа, как правило не имели собственных индексов, и различались по "каталожным номерам", которые в свою очередь были позаимствованы в дореволюционных каталогах европейских и американских производителей светотехнической арматуры, отдельные модификации которой и были прототипами ранних отечественных уличных светильников.

В середине 30-х годов для "упорядочивания уличного освещения" появились первые стандарты на светильники для уличного освещения, разработанные в академии коммунального хозяйства. В литературе тех лет, эти светильники имеют названия АКХ-х или А-хх, где х- цифры, причем зачастую один и тот же вид светильника в разные годы мог иметь разные названия. Т.к. довоенные архивы академии коммунального хозяйства не сохранились, выяснить точное соответствие индексов и отличия между визуально похожими светильниками довольно сложно.

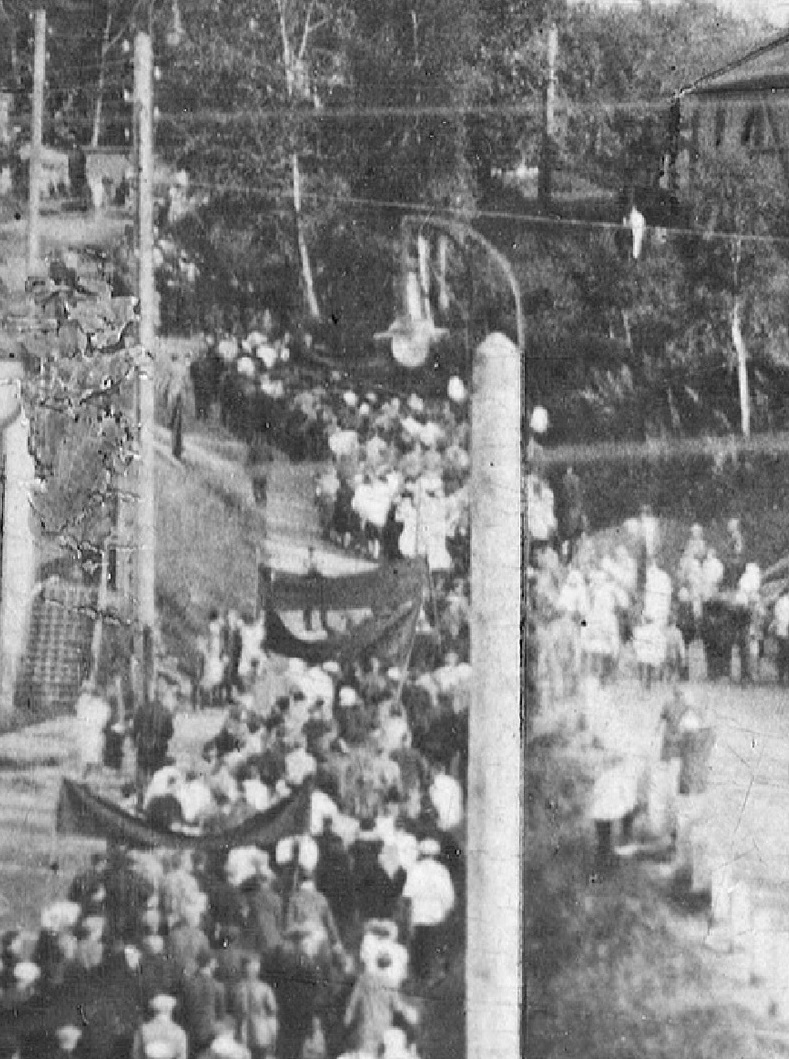

На известном в городе фотоснимке "первомайской демонстрации на Речной улице", прямо в центре кадра можно увидеть один из довоенных вариантов такого светильника.

В послевоенные годы существовало несколько базовых разновидностей светильников, по образу и подобию довоенных:

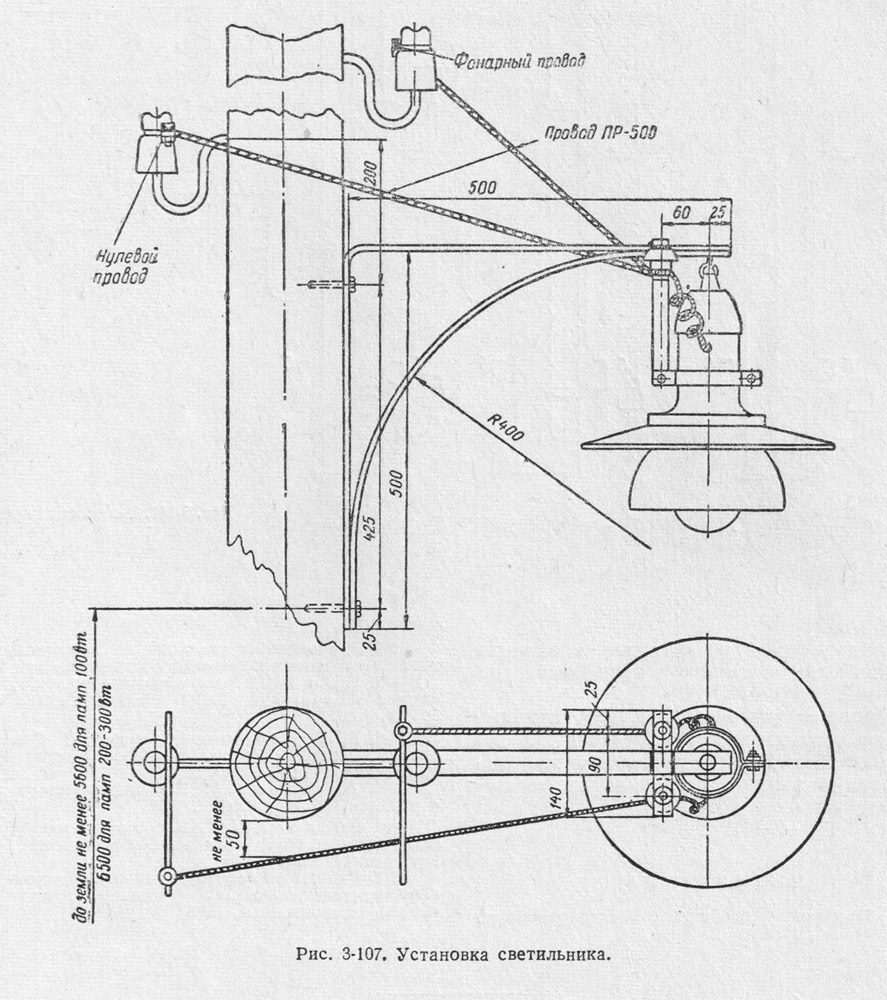

1. Собственно СПО-200 (Светильник Подвесной Открытый для лампы не более 200вт). Базовая модель. Изготавливалась полностью из кровельной жести, и в зависимости от возможностей производителя, отдельные части скреплялись завальцовкой, клепкой или сваркой. Крепление стекла в этих светильниках осуществлялось загибанием трех жестяных "лапок", либо одним винтом и двумя "лапками". Т.к. светильники этого типа довольно легкие, особенно в варианте применения "без стекла", то для них помимо подвеса за петлю, как правило делался дополнительный поддерживающий хомут в цилиндрической части лампового отсека, не позволяющий светильнику раскачиваться от ветра. (см.монтажную схему установки светильника СПО выше).

2. СПО-2-200, у которого вместо жестяного цилиндрического отсека для электроарматуры, стоял литой чугунный колокол аналогичного назначения. Такие светильники были более долговечны и имели более надежное крепление стекла, тремя винтами к чугунному колоколу через крепежный поясок отражателя. Для этих светильников, благодаря их тяжелому чугунному колоколу, поддерживающий хомут не требовался.

3. СПУ-300 (СПУ-500) - Светильник Подвесной Универсальный для ламп мощностью 300 или 500вт, отличался от СПО-200 габаритными размерами, и формой цилиндрической части. Как правило, в этих светильниках устанавливался теплостойкий керамический патрон для лампы, вместо карболитового. Встречались также варианты этого светильника с патроном Е40 ("голиаф"). Допустимая мощность лампы накаливания в этих светильниках была 300вт, но в светильники с патроном Е40 зачастую могли устанавливать лампы мощностью 500вт. В наших краях встречались довольно редко.

Также на улицах, как минимум до середины 60-х годов могли еще встречаться немногочисленные довоенные фонари. А "упрощенные вариации" светильников СПО-200, изготавливаемые артелями и предприятиями местной промышленности "по образу и подобию" серийных светильников, в 40-е и 50-е годы, попадались практически до начала 90-х, и иногда даже в действующем состоянии.

Выпускались светильники серии СПО-200 и СПО-2-200, СПУ-300 и их аналоги более чем десятком заводов и артелей, на протяжении почти полувека, поэтому несмотря на одинаковое обозначение, они могли отличаться в отдельных деталях и размерах.

Светильники СПО-200, как правило были окрашены в коричневый или зеленый цвет, а нижняя часть "тарелки-отражателя" и внутренняя часть отсека лампы были всегда белыми.

СПО-2-200, в большинстве случаев имели "черный или серебристый верх и белый низ".

Стекла для этих светильников являлись "покупным элементом" и выпускались предприятиями стекольной промышленности. В комплект светильника стекла не входили, они поставлялись отдельно. Стекла были не взаимозаменяемы на разных модификациях светильников, и отличались диаметром горловины, а также формой.

Из целей экономии средств, в ряде случаев, стекла на светильники не устанавливались изначально, особенно это относилось к СПО-200 с их жестяными корпусами, где крепление стекла осуществлялось отгибанием и загибанием жестяных лапок лампового отсека. На многих светильниках этого типа, бывших в эксплуатации, лапки крепления стекла не имеют следов перегибов, что говорит о том, что стеклянных элементов в этих светильниках за долгие годы службы, никогда не было.

Последние известные мне экземпляры "оригинальных" светильников СПО-200 имели клеймо с датой 1992г.

Во второй половине 60-х годов, в мастерских "Мосгорсвета", было освоено производство светильника СППР, который визуально напоминал СПО-200, но имел большие габаритные размеры, и оборудован пускорегулирующей аппаратурой для использования ртутных ламп высокого давления. Ранние версии были предназначены для ламп ДРЛ-250, а в 70-е после освоения серийного производства ламп ДРЛ-125 и ДРЛ-80, светильники для ламп ДРЛ-250 были сняты с производства и заменены аналогичными светильниками для ламп ДРЛ-125 (СППР-125). В Подмосковье светильники такого типа практически не встречались, за редкими исключениями, когда они монтировались московскими организациями на "своих" объектах. Светильники СППР-125 выпускались до середины 90-х годов, а в начале XXI века часть светильников была модернизирована для работы с натриевыми лампами ДРИНат-70, и они до сих пор встречаются в укромных уголках Москвы в действующем состоянии. Правда с каждым днем их становится все меньше и меньше, т.к. они уже давно отслужили свой ресурсный срок службы.

Оригинальный светильник СПО-200 на деревянной опоре с фигурным кронштейном, до конца 60-х годов ХХ века освещал переезд Волоколамского шоссе на восточной горловине ст.Павшино. Хорошо виден поддерживающий хомут. Сразу отмечу, что стеклянной "юбки" именно у этого светильника не было никогда. Лапки крепления стекла у данного экземпляра, даже когда он уже валялся на куче мусора, не имели следов отгибания.

СПО-2-200 на металлических опорах, установленных вдоль Пионерской улицы. 50-е годы ХХ века.

Заброшенный фонарь 60-х годов с бетонным навершием-гусаком, и светильником СПО-2-200 без стекла во дворах на ул.Кирова.

А это последняя уцелевшая в нашем городе, полностью комплектная "шляпа" СПО-2-200, на опоре 60-х годов с характерным бетонным навершием-гусаком. Была установлена на "закрытой" территории котельной на СГШ, и видимо только за счет этого уцелела. Другие комплектные светильники подобного типа, до наших дней в городе не сохранились. В феврале 2025г. данный светильник был демонтирован с рассыпающегося бетонного гусака, и передан на реставрацию, для будущей музейной экспозиции.

Увеличить

На этом снимке СПО-2-200 в "естественной среде обитания", в начале 80-х годов. Фонарь более современный, с металлической консолью, был установлен во дворе дома на Железнодорожной улице в 1971 году.

Увеличить

Московский СППР-125 на деревянной опоре, с классическим фигурным кронштейном. Этот экземпляр, в свое время был сфотографирован в районе Черкизово, и хорошо иллюстрирует размещение таких светильников на деревянных опорах с фигурными кронштейнами. С этими светильниками поддерживающие хомуты никогда не использовались, т.к. они были довольно массивны, за счет размещения тяжелого дросселя ПРА внутри цилиндрического лампового отсека.

Познакомимся поближе со светильником СПО-2-200, как наиболее характерном для нашего города представителе большого семейства "шляп". Выпускалась эта модификация светильников Лихославльским заводом светотехнического оборудования в Калининской (ныне Тверской) области с 1955года. Этот экземпляр светильника, представленный на снимках, прожил в нашем городе шесть десятилетий, и является тем самым светильником, который несколькими абзацами выше позировал нам на фоне весеннего неба, с бетонного гусака:

Увеличить

А так он выглядит "разложенным" на отдельные составляющие:

Увеличить

Чугунный литой корпус электроарматурного отсека с жестяной "тарелкой-отражателем". Стекло снято. Хорошо видны остатки серебристой краски, которой была окрашена верхняя часть светильника.

Увеличить

У данного светильника крепежный ободок отражателя и винты которыми тарелка отражателя и стекло крепятся к чугунному колоколу, почти полностью разрушены коррозией за 60 лет и только случайность помогла фонарю уцелеть. Висевшие на соседних опорах светильники еще лет двадцать назад "саморазобрались" и упали на землю.

Увеличить

Электрическая часть светильника устанавливается внутри чугунного колокола и состоит из карболитового патрона Е27, кронштейна его крепления и лампы Г220-200. Керамическая контактная вставка патрона раскололась на части из-за коррозии крепежных винтов.

Увеличить

Светильник СПО-2-200 в работе.

Светильники СПО-200 и СПО-2-200 были наиболее массовыми в уличном освещении нашего города в период 1948..1990гг. Встречались во всех микрорайонах застройка которых велась до 1970..1975гг. С основных улиц города они стали пропадать в конце 60-х..начале 70-х годов, когда им на смену стали приходить светильники с ртутными лампами ДРЛ, или в некоторых случаях люминисцентные светильники с трубчатыми лампами. Во дворах, в рабочем состоянии они попадались до начала нынешнего века. Часть светильников данного типа, особенно на бетонных консолях, при реконструкции уличного освещения не демонтировалась, а просто отключалась от питающей сети. Поэтому светильники СПО-2-200 в нерабочем состоянии, в разной степени некомплектности (без стекол, почти всегда с разбитой лампой, и зачастую уже без "тарелки отражателя", упавшей из-за отгнившего ободка крепления и сгнивших винтов), можно встретить и сегодня.

Со "шляпами" закончили, переходим к "шарам". Это настолько же "древний" тип светильника, как и "шляпа", и история молочных стеклянных шаров с лампочкой накаливания внутри, началась еще в XIX веке. Шары, использовались не только, в роли утилитарного источника света, но и несли декоративную функцию, поэтому их применение, как правило, было ограниченно отдельными центральными улицами, а также они часто использовались в качестве малых инженерных форм в садово-парковой архитектуре. Иногда, в порядке исключения, шары могли попадать во дворы жилых домов. Существовало несколько размерностей светильников-шаров. В нашем городе, мне в основном встречались останки "малых шаров", т.е. светильников СПШ-150, у которого диаметр плафона составлял 330..350мм. Также существовали "средние" и "большие" шары, рассчитанные под более мощные лампы с диаметром плафона 450..500мм и 600..650мм, но мне они в городе не встречались.

Увеличить

Увеличить

"Шары" на металлических декоративных опорах "ландыш"в естественной среде обитания в парке завода.

В отличии от чугунно-жестяных шляп - они были очень уязвимы, и найти малый светильник СПШ-150 (Светильник Подвесной Шар для ламп не более 150вт) в комплектном виде, в наши дни уже невозможно.

Увеличить

Остатки таких светильников в виде оснований с патронами, благодаря лени сотрудников электросети, уцелели на нескольких опорах освещения на ул.Чайковского (СГШ). На той же декоративной консоли "стрела" рядом смонтирован светильник РКУ-250 80-х годов.

Увеличить

Остатки светильников СПШ-150 на оригинальной металлической опоре "двойной подвес" в парке завода.

Светильники "шары", в нашем городе, еще в 50-е годы были смонтированы на декоративных металлических опорах "ландыш" и "двойной подвес" в парке завода. По воспоминаниям старшего поколения, их также можно было увидеть в на отрезке дороги между площадью Маяковского и магазином "Комсомолец", на металлических опорах. где они соседствовали со "шляпами", и по неизвестной причине шары на декоративных консолях-стрелах оказались во дворе одного из домов на ул.Чайковского.

Последнюю в городе металлическую опору "двойной подвес" в парке КМЗ уничтожили во время работ по благоустройству в 2015 году. Остальные сохранившиеся металлические опоры 50-х..60-х годов, не используемые с 70-х годов прошлого века, были массово срезаны в период 2001..2010гг.

Михаил Старостин 28.02.2025г.

Продолжение следует...

P.S. Спустя три десятилетия после прекращения выпуска светильников СПО-200/СПУ-300 ("Шляпа") на отечественных светотехнических заводах, они продолжают пользоваться спросом. И совсем недавно в продаже появились "массогабаритные аналоги" этих светильников, правда в "упрощенном варианте", без стекла и возможности его установки штатным образом (нет лапок крепления).

----------------

На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

|

MiStar

Webmaster

Сообщений: 2231

12.03.2025 14:53

|

Re: Под светом Красногорских фонарей, или очередное историческое расследование

А я уже было подумал, что все "спарки" в городе уничтожили при переходе на светодиоды. Слегка разукомплектованный, но уцелевший светильник СКЗР 2х250. Когда-то такие стояли вдоль Ильинского шоссе, а в середине 80-х, они дружно перекочевали во дворы на Вокзальной. Но Вокзальная испытала на себе программу "Светлый город" и теперь освещается светодиодами.

Подробное описание таких светильников планируется в третьей серии расследования.

----------------

На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

|

Woody

Шаман-краевед

Сообщений: 564

14.03.2025 16:47

|

Re: Под светом Красногорских фонарей, или очередное историческое расследование

|

MiStar

Webmaster

Сообщений: 2231

14.03.2025 18:48

|

Re: Под светом Красногорских фонарей, или очередное историческое расследование "Поздний" т.н. "Пензенский" вариант РКУ-01-250, мимикрирующий под ГДРовский LBL ("кобру"), лишенный алюминиевой оболочки корпуса. На швеллере-основании (станина) отсутствует крепежная скоба, с помощью которой светильник закреплялся на трубе навершия опоры.

Начинка светильника очень неплохо сохранилась, несмотря на то, что ей минимум 35 лет (эти светильники прекратили выпускать во второй половине 80-х). Наличие конденсатора, причем судя по формату - импортного, говорит о том, что перед нами довольно "дорогой" компенсированный вариант данного светильника, с улучшенным показателем коэффициента мощности.

Ранние варианты светильника РКУ 01-250 70-х годов выглядели иначе:

А это был вот такой, родом из 80-х:

Пензенские РКУ 01-250, заметно меньше по габаритным размерам, чем оригинальные немецкие LBL и имеют характерно заостренный "нос", тогда как у LBL формы скругленные и не имеют каких-либо "острых граней".

----------------

На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

|

MiStar

Webmaster

Сообщений: 2231

17.03.2025 19:09

|

Вторая серия: Энергосберегающие фонари Никиты Сергеевича Светильник серии СКЗЛ (Светильник Консольный Зеркальный Люминисцентный), называемый в некоторых источниках "Ялта", был разработан в академии коммунального хозяйства, во второй половине 50-х годов ХХ века. По замыслу разработчиков, светильники этого типа, должны были заменить неэкономичные светильники с лампами накаливания на улицах городов и поселков. Действительно, по светотехническим параметрам, светильники серии СКЗЛ были намного лучше, используемых в те годы светильников с лампами накаливания, и были заметно экономичнее.

Все было бы хорошо, если бы не законы физики, которые к сожалению обмануть невозможно. При температурах от +5..7°С и выше - проблем с этими светильниками не возникало. Да и небольшие, до -10..12°С заморозки они переносили неплохо. А вот при более низких температурах, к сожалению, начинались серьезные проблемы, связанные с зажиганием ламп (на холоде напряжение "пробоя" трубчатой лампы возрастает), и резким падением светового потока при рабочей температуре трубки ниже +15°С).

Да и обслуживание этих светильников, в силу их габаритов, веса, и хрупких трубчатых ламп, было довольно сложным. Про использование рекомендованных производителем ламп серии БС (позднее они станут называться ЛБ), в те годы говорить было бессмысленно, в светильники ставились те лампы, которые были на складах, лишь бы подходили. А это еще больше усугубляло ситуацию с "холодным пуском" и потерями светового потока на холоде, т.к. лампы с разным составом газов и люминофора, сильно отличаются по своим электрическим и светотехническим параметрам в условиях низких температур.

Такие светильники, с люминисцентными лампами, появились у нас в городе в 60-е годы ХХ века, и ознаменовали собой "нанотехнологии" той эпохи. Не прижились, потому что подобные лампы хорошо работая летом - напрочь отказывались в силу своей природы, светится зимой. Из-за этого, уже середине 70-х большая часть этих светильников была заменена на другие.

Экземпляр перед нами - довольно редкий, т.к. в отличии от распространенных в те годы полутораметровых светильников СКЗЛ 3х80 для трех 80Вт ламп, длиной 1.5м - у нас в городе большей популярностью пользовались "короткие", с тремя 40Вт лампами длиной 1.2м. Подобные "короткие" светильники даже в те годы выпускались небольшими партиями, и широкого распространения не получили. К сожалению, оригинал светильника с фотографии, стоявший во дворике на СГШ, был утрачен в 20-е годы XXI века не без помощи "металломщиков".

Севернее 50° северной широты, светильники этого типа массово выводились из эксплуатации во второй половине 70-х годов, и к началу 80-х практически исчезли, хотя в южных регионах страны встречались в рабочем состоянии до начала 90-х.

Так выглядели опоры со светильниками СКЗЛ 3х40, установленные на аллее вдоль Волоколамского шоссе и во дворах первой очереди застройки СГШ. В настоящее время эта опора срезана и сдана в металлом в рамках "благоустройства города".

У нас в городе подобные светильники освещали сквер на Речной улице от памятника воинам-заводчанам до Волоколамского шоссе, аллею вдоль Волоколамского шоссе, со стороны поселка СГШ на участке от перекрестка Речной улицы до бывшей 7-й школы. Также они стояли во дворах "старого поселка СГШ", на "Теплом бетоне" и на Заводской улице. Дольше всех они работали на ж.д. платформах Павшино, Красногорская, Опалиха, Аникеевка, Нахабино, где их можно было застать в действующем виде до середины 80-х годов, тогда, как в городе эти светильники повсеместно погасли уже к концу 70-х.

На сегодняшний день, в городе остался единственный светильник типа СКЗЛ 3х40, находящийся в нерабочем состоянии. Учитывая, что основные элементы этого экземпляра целы, и нет следов воды внутри, есть шанс, что его удастся "оживить", и пополнить очередным экспонатом "музейную коллекцию", если получится опередить "благоустроителей" и "любителей металла".

© Михаил Старостин 17.03.2025

Продолжение пишется...

----------------

На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

|

Woody

Шаман-краевед

Сообщений: 564

23.03.2025 21:00

|

Продолжение путешествий Понакидаю ещё с дублями из других мест.

Старое Губайлово.

Думал, что вот такой гробик единичный экземпляр в городе, ан нет. Встречаю уже второй, причём действующий. По каким-то неведомым причинам это чудо сохранилось с 90-х и отличается от собратьев только наличием стекла и кустарным методом установки защитной решётки. На втором решётка установлена вместо стекла.

И, о чудо! Сохранился до недавнего времени действующий фонарь из 60-х со светодиодной лампой. Причём на хитром кронштейне. Такие крепления фонарей, я помню, были, но по большей части это были просто сваренные треугольники.

Райцентр.

Я же говорил, что видел их много. Это остатки тех двух плафонов от сигнализации, которые светились по ночам. В данном варианте нет красного и белого стекла, но сохранились звонки. По наличию новых проводов – это лет 15 назад ещё работало.

Это улица Железнодорожная. Здесь на стоянке сохранился тот самый ПК-45 в комплекте с другими двумя плафонами уличного освещения.

Перемещаемся на Ивановско-Гольёвскую промзону. И сразу видим светильник из 90-х, которых ещё навалом осталось по всему городу. Светит ярко из-за эмалированного белого отражателя, но и гниёт хорошо.

На парочке ворот многочисленных предприятий висят слегка переделанные НСП-02.

Про эти же светильники. На промзоне в советское время было большое количество веточек железнодорожных путей, кончающиеся за различными воротами. Остатки былой роскоши доживают последние дни.

Да, на каждых воротах стояла пара таких НСП-02. Постепенно, почему-то обслуживать стали только один плафон и их сохранилось много. Почти на всей промзоне для них делали такие своеобразные домики. Остатки «домиков» можно увидеть и сейчас в наличии.

Как ни странно, но на некоторых воротах для моего любимого тепловозика (ЧМЭЗ) ставят современные варианты НСП-02, и следят за ними.

А теперь ещё один прожектор и это не ПК-45. Он меньше, внутри 200 ваттная обычная лампа и крепёж немного хилее, чем у ПК-45.

Так что… как я говорил и говорю: В старом ЖИВОМ городе достаточно было освещения для ориентировки, скажем так, и без мощного большого светового оборудования.

Кстати, я нашёл действующий НСП-02 c водой. Если окончательно не сдохну, то попробую сфоткать.

А сколько ещё старинного оборудования спрятано за заборами или догнивает свой век в заброшках…

ЗЫ: Михаил, вот так в большинстве случаев видны твои фотографии и картинки:

|

Woody

Шаман-краевед

Сообщений: 564

24.03.2025 12:54

|

Продолжение путешествий Вот. Действующий НСП-02 c водой, причём со светодиодной лампой (аццки ржот). Больших дождей не было. Позади зима с минусовой температурой. Как-то так.

|

shell

Moderator

Сообщений: 5577

24.03.2025 14:01

|

Re: Продолжение путешествий Там на конус. При таком количестве воды - не смертельно. Пока конечно до лампы не наберётся.

----------------

Алексей Sh.

|

|

Перейти на главную

Перейти на главную Написать письмо

Написать письмо Помощь по порталу

Помощь по порталу Реклама на сайте

Реклама на сайте