|

Церковь, сельсовет и клуб

Тогда в селе, неподалеку друг от друга, располагались и действующая Николо-Боголюбская церковь, и сельсовет, и клуб, который, неизвестно почему, местные называли «чудильник». Несмотря на забавное прозвище, культработа в клубе была налажена хорошо. Имелась библиотека для взрослых и детей, которую, например, мы со старшим братом прочли чуть ли не полностью. Был организован детский хор, который я посещала.

Проводили различные мероприятия, в частности, розыгрыши лотереи. Один из призов тех лотерей хранится у меня до сих пор – металлическая вазочка, кстати, отечественного производства.

В клубе показывали и кино, в том числе заграничное. Незабываемое впечатление детства – премьера, как сейчас говорят, культового фильма «Человек-амфибия». Обычно показ кино ограничивался одним днем, но тут желающих привалило столько, что «амфибию» крутили три. Вот такой был успех!

Наша большая и дружная семья Федоровых – папа Павел Иванович, мама Мария Ивановна и четверо детей – три сестры и брат, жили в старом деревянном доме №2 на улице Песочной (ныне Причальная). Этот дом (к сожалению, он не сохранился) построил в далеком 1908 году мой дед Иван Иосифович Федоров. Биография деда заслуживает отдельного рассказа.

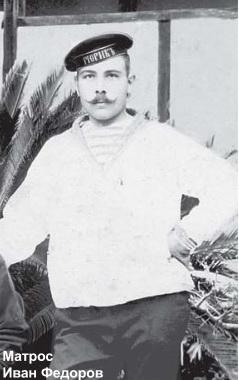

Моряк с «Рюрика»

Иван Иосифович, как рассказывают, отличался немалым ростом и крепким телосложением, любил участвовать в кулачных боях. В Павшине, когда шли «стенка на стенку» местные мужики с мякининскими, всегда был в числе первых заводил. Иван Иосифович, как рассказывают, отличался немалым ростом и крепким телосложением, любил участвовать в кулачных боях. В Павшине, когда шли «стенка на стенку» местные мужики с мякининскими, всегда был в числе первых заводил.

Во времена русско-японской войны дед служил на броненосном крейсере «Рюрик» Первой Тихоокеанской бригады. 14 августа 1904 года участвовал в знаменитом Цусимском сражении, в Корейском проливе близ острова Цусимы. В этом сражении «Рюрик» погиб в поединке с японскими кораблями, героически сопротивляясь более современным и многочисленным крейсерам противника.

После затопления «Рюрика» Иван Иосифович попал в плен к японцам, где находился полтора года, а затем вернулся на Родину.

В первую мировую деда вновь призвали на флот, революцию он встретил в Кронштадте, участвовал во взятии Зимнего дворца. Под Царским Селом был ранен в плечо, в бою уже гражданской войны, лечился в госпитале. Все же деду удалось уцелеть в трех войнах, он вернулся в родное Павшино. Однако в голодном 1919 году ему пришлось отправиться за хлебом в чужие края, там Иван Иосифович заболел брюшным тифом и умер.

Его жена, моя бабушка Агафья Федоровна Лисина, оставшуюся жизнь прожила вдовой, вырастила трех сыновей. В 30-е годы вступила в колхоз, была звеньевой полеводческой бригады. Ее уважали и любили, а за веселый, неунывающий характер прозвали «Огонек».

Пионерское детство

Но вернемся в 60-е годы прошлого века. Уверенно могу сказать: тогда я жила как в сказке. Мы, дети того времени, в отличие от нынешних, чувствовали себя в полной безопасности, с абсолютным доверием относились к миру. Много времени проводили на улице, лазили по деревьям, играли в ныне полузабытые игры – лапту, чижик, вышибалы, казаки-разбойники. Причем, к примеру, в казаках-разбойниках все было по-серьезному, мы устраивали отдельные штабы команд-соперников – мальчишек и девчонок – и вели боевые действия с взятием пленных. А в плену у мальчишек можно было и «пытке» подвергнуться – крапивой по голым ногам.

Все мы тогда, конечно, были пионерами, причем искренне убежденными и сознательными. Помимо обычных детских игр мы играли и в «идейные», в частности, в Тимура и его команду. У одного из павшинских дворов тимуровцы устраивали перекличку, а затем отправлялись помогать пожилым людям.

Еще одно яркое воспоминание детства – Москва-река. К ней вела асфальтовая дорога, но асфальт был не очень хорош. Даже в несильную жару он прилипал к обуви или к босым ногам. Главное было – дойти до церкви, оттуда вниз к реке спускалась лестница. У берега качались лодки, на которых можно было прокатиться. Неподалеку от берега существовал намытый рекой песчаный остров, к которому причаливали баржи. На этом острове мы с особым удовольствием загорали и купались, ныряли и соревновались в плавании.

Особое место в пионерской жизни принадлежало спорту и музыке. Я, например, занималась гимнастикой, интересовалась шахматами.

Учились мы в Павшинской средней школе (сейчас ее нет). Музыку у нас преподавал замечательный педагог Василий Васильевич Малахов – молодой и энергичный. Он был прекрасным баянистом, организовал школьный хор человек в двадцать. Я тоже пела в этом хоре, мы исполняли детские песни (причем учитель выбирал редко звучащие, «не заезженные»), а также классические многоголосные произведения. На районных смотрах мы всегда были в лидерах. За это нас отличали и награждали.

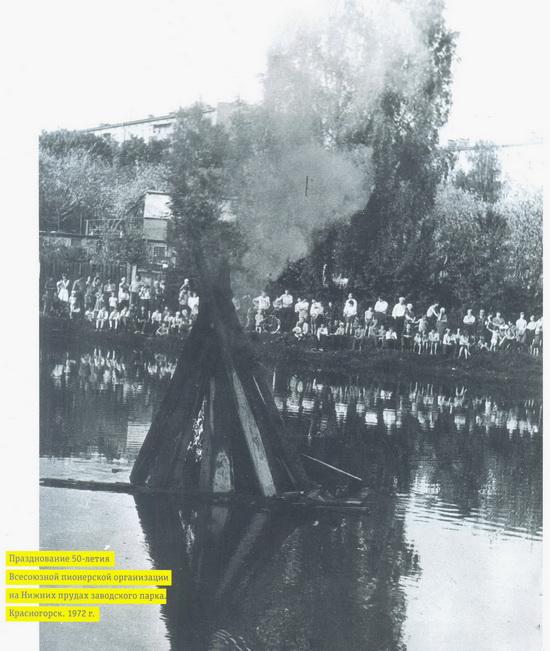

Помнится, в один из дней рождения пионерии, 19 мая, вокруг пруда в городском парке выстроились пионерские дружины, а наш хор занял особое место – на острове. Мы запевали песни, их подхватывали ребята по берегам. А по водной глади пруда пустили плот, на котором горел костер. Незабываемое зрелище…

Домашние традиции

В нашей семье были сильны певческие традиции, мы – и родители и дети – очень любили петь и слушать музыку. В доме имелся проигрыватель «Юбилейный» и множество пластинок. Запомнилось, как папа очень красиво исполнял романс «Не слышно шума городского». А когда моего старшего брата Виктора провожали служить на флот, отец исполнил старинную русскую песню про кочегара, со множеством куплетов. Брат тогда растрогался до слез.

В селе очень чувствовались, в хорошем смысле этого слова, общинные традиции. Павшинцы часто ходили друг другу в гости, общались, играли в лото, вместе отмечали семейные праздники. И приход гостей отнюдь не был поводом для застолья. Дружеские компании прекрасно могли обойтись и без спиртного.

Дорога на завод

Несколько слов хотелось бы сказать о моих родителях.

Моя мама вела домашнее хозяйство и была великолепной портнихой, к которой приезжали со всего Красногорска.

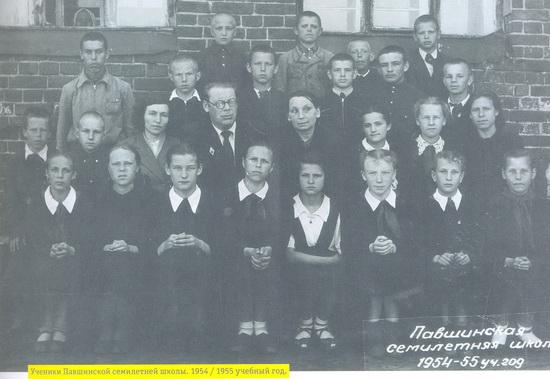

Папа в 30-е годы прошлого года окончил Павшинскую семилетнюю школу. Юноша собирался пойти в агрономы, но тут случилось событие, повлиявшее на его планы.

Как рассказывал отец, в село приехал директор строящегося в то время оптического завода – будущего КМЗ. Директор призвал павшинцев прийти на новое предприятие, которому очень нужны рабочие руки. Паша Федоров откликнулся на этот призыв. Мой папа первым поступил в только что созданное фабрично-заводское училище, потом это было профессиональное училище №4. Освоил профессию слесаря, поступил на завод, где проработал 60 лет. В его трудовой книжке осталась только одна запись.

На КМЗ довелось работать и мне, и многим моим родным. В 80-е годы прошлого века нашу семью чествовали как рабочую династию и насчитали общий трудовой стаж более чем в 100 лет.

Я очень рада и горжусь тем, что выросла в Павшине, сейчас живу в Красногорске, красивом городе с замечательными людьми.

Красногорские вести

Записала Ю.Соколова.

Фото из семейных архивов

Т.Федоровой

и жителей Павшина.

|

Перейти на главную

Перейти на главную Написать письмо

Написать письмо Помощь по порталу

Помощь по порталу Реклама на сайте

Реклама на сайте