|

Глава IV. 1949 год - лучший из последних послевоенных лет

Четвертый год без войны, она все дальше уходила в прошлое. Люди живы, пока жива память. Они всегда будут помнить о не вернувшихся и искалеченных. О войне напоминали демобилизованные солдаты и офицеры, донашивавшие военную форму. Судьба снова бросила их на фронт -фронт восстановления народного хозяйства. В стране был общий подъем. В такие моменты растет вдохновение. Многое удалось сделать, и еще больше предстояло. Люди хотели быстрее построить новую жизнь.

После окончания войны изменилось международное положение СССР. Наша страна вышла из политической изоляции. Если до войны у нас был только один союзник - Монгольская Народная Республика, и мы имели дипломатические отношения с 16 государствами, то теперь - с 52 странами. В январе 1949 года европейские социалистические страны образовали Совет экономической Взаимопомощи (СЭВ). В его задачи входили организация обмена хозяйственным опытом, оказание взаимной технической помощи, а также помощи сырьем, продовольствием, машинами, оборудованием и т.д. Благодаря этому экономическому содружеству в начале 50-х годов в СССР начнутся поставки станков, машин, промышленных и продовольственных товаров. В Красногорске в промтоварном магазине на Пионерской и в Павшинском «Сельмаге» покупатели впервые увидели товары из Чехословакии: обувь, мужскую одежду, карандаши и т.д. Потом будут поступать товары из других стран СЭВ. В лексиконе людей появится слово «импорт».

В первом квартале райисполком принял несколько решений о принадлежности домов местным сельским Советам. В настоящее время это вызывает интерес как история района. В селе Павшино домом №13 на Первой Советской улице до революции владел фабрикант А.К.Терехов. Дом №20, на этой же улице, принадлежал Силковым и использовался как торговое помещение (чайная, пекарня). В селе Чернево дом №93 владельцем Чехутиным приспособлен был тоже под чайную и лавку. После экспроприации дом передали сельсовету.

В феврале было принято решение о слиянии колхозов «Новая жизнь» села Анино и имени Чкалова села Чернево.

В феврале горисполком принял решение по исправлению ошибок, допущенных предприятиями при взимании платы за розничную продажу топлива населению. Руководителям всех организаций было запрещено впредь вводить новые тарифы, связанные с повышением цен за коммунальные услуги без санкции горисполкома.

D 1949-м завод СГШ обязан был сдать первый 8-квартирный дом и выполнить строительные работы на 500 тысяч рублей.

Планом по благоустройству в 1949-м году предусматривалось посадить не менее 4750 деревьев, 33 260 корней кустарника и 427 000 штук цветов. Летом город представлял собой большой благоухающий сад. Хороши были скверы с чугунной оградой в центре города. Такое ограждение получила школа №1, газоны и памятник Сталину на Первомайской улице.

С окраин города до 20 мая был выведен за речку Баньку крупный и мелкий рогатый скот. Запрещены были огороды в лесопарке. Конный двор и дровяной склад лагеря №27, находившиеся на юго-востоке при въезде в город, разместили за его пределами. В поселке финских домиков, в Ново-Губайлове, летом проводились работы по водоснабжению и электроосвещению. Очищались все шесть грунтовых колодцев, устанавливались насосы. На Теплом Бетоне дополнительно смонтировали две водоразборные колонки.

Кроме основных задач летнего периода решаются и вопросы повседневной жизни горожан. Например, по жалобе 25 семей из барака №14 на Советской улице (у Детского городка) 11 июля решили немедленно приступить к его ремонту, с окончанием 25 августа.

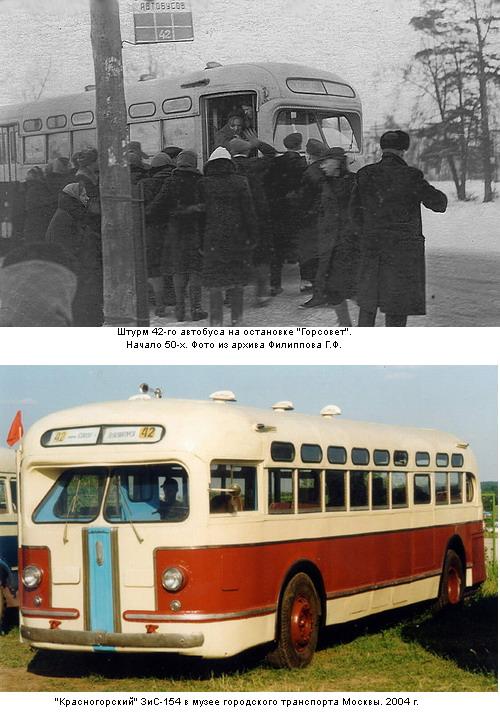

18 июля на заседании исполкома разбираются жалобы по обслуживанию пассажиров автобусами маршрута №42, следовавших до Москвы. На станциях «Красногорск» и у метро «Сокол» были очереди по 100 и более человек, как показала проверка. Причина - сокращение числа автобусов, выходящих на линию. После вмешательства исполкома все 13 положенных автобусов маршрута вышли на линию.

В связи с жалобами на качество хлеба выпекаемого пекарней №16, проведена была проверка ее работы. Выпускаемый хлеб из муки 95% имел повышенную влажность, пониженную кислотность, корка отставала от мякиша. Французские булки, кроме повышенной кислотности, были неправильной формы. Итоги проверки обсуждались на заседании исполкома, в принятом решении были определены меры по улучшению качества выпекаемого хлеба.

Френзоля - французская булка, размером примерно в половину нарезного батона, с хрустящей аппетитной корочкой в виде куриного гребешка. Она с 1930-х годов пользовалась большим спросом у покупателей. Вновь она появилась на прилавках после отмены карточек. Только вот качество местной выпечки уступало столичной. Кстати, московский хлеб тоже был в магазинах. В «Гастрономе» французская булка, разрезанная вдоль, продавалась с колбасой, иногда с белой или красной рыбой. А в начале 1950-х годов - с горячими, брызгающими соком сосисками. О заокеанских «хот-догах» еще не слышали. Позже булку переименуют в городскую, а в начале 1960-х годов - прекратят выпускать. Она была удобной по весу, не надо было просить продавца отрезать половину батона, если нужно немного хлеба. А теперь булку, наверное, не сумели бы испечь. Френзоля - французская булка, размером примерно в половину нарезного батона, с хрустящей аппетитной корочкой в виде куриного гребешка. Она с 1930-х годов пользовалась большим спросом у покупателей. Вновь она появилась на прилавках после отмены карточек. Только вот качество местной выпечки уступало столичной. Кстати, московский хлеб тоже был в магазинах. В «Гастрономе» французская булка, разрезанная вдоль, продавалась с колбасой, иногда с белой или красной рыбой. А в начале 1950-х годов - с горячими, брызгающими соком сосисками. О заокеанских «хот-догах» еще не слышали. Позже булку переименуют в городскую, а в начале 1960-х годов - прекратят выпускать. Она была удобной по весу, не надо было просить продавца отрезать половину батона, если нужно немного хлеба. А теперь булку, наверное, не сумели бы испечь.

В ходе работ по благоустройству на Пионерской улице города решили перенести от парка и стадиона торговые точки и другие палатки. Так, закусочная треста столовых оказалась на Брусчатом поселке, а закусочная горторга - в Губайлове и перепрофилирована под торговлю продтоварами. Павильон Павшинского завода фруктовых вод установили между домами №12 (196) и №14 (176). Мастерскую по ремонту часов поставили у поликлиники. Там тогда работал известный в городе мастер Ю.Я.Мелихов из Губайлова.

В парке недалеко от фонтана (сейчас на этом месте круглая клумба), справа от центральной аллеи, находился небольшой фотопавильон, где работал старейший фотограф В.А.Соболь. В середине 1960-х годов павильон снесли, а фотографию перевели в одну из новых пятиэтажек на Теплом Бетоне (ул. Речная).

У промтоварного магазина в доме №16(172) на Пионерской улице на прежнем месте оставили маленькую деревянную будку сапожника и чистильщика обуви. Это было частное предприятие одного человека. Звали его Ладу, а фамилию, наверное, знали только те, кто разрешал установку будки, да милиция. Начинал он свое дело с продажи предметов по уходу за обувью: гуталин (крем для обуви), щетки, шнурки, стельки и т.д. Потом стал чистить обувь и делать мелкий срочный ремонт. Доброжелательность, добросовестная работа привлекала людей. И народ повалил сюда со всего города. Ладу стал известным человеком. Он был немолодой, полного телосложения, выше среднего роста, с добрым смуглым лицом, по-русски говорил с акцентом. Сначала жил в Москве, затем в Опалихе, где женился на русской и взял ее фамилию. Одни говорили, что по национальности он курд, другие - турок, а в действительности оказался ассирийцем. Ладу умер в 1964 году. С тех пор в будке продолжал работать его племянник Михаил, живущий в Москве. В момент написания статьи будка стояла на старом месте, у дома № 16 на Пионерской улице, только теперь она была металлической.

В жизни Красногорска тогда большое значение имела заводская баня. Здание на Октябрьской знал каждый, как и заводской клуб, парк, стадион. В жилые дома горячая вода еще не подавалась, а в ванных комнатах пока жили. Так что без бани обойтись было нельзя. Приходили туда по одному, семьями и с друзьями. Почти у всех были свои банные дни. По субботам, выходным и накануне праздников были очереди. В этих посиделках обсуждались заводские и городские новости, ведь все были свои. Наверное, каждый знал одного любителя попариться, приходившего в баню каждый день с веником и иногда со своим тазом. Это был добродушный, худой человек лет пятидесяти на вид, звали его, кажется, Степаном. Парился и мылся он долго, потом в предбаннике сидел, отдыхал, накинув простынь, принесенную с собой. Видно было, что баня для него - большое удовольствие. Он вызывал интерес, за ним наблюдали. Таких в городе больше не было. Поход в баню тогда не обходился без посещения буфета, где предлагались газированная вода с сиропом, квас и изредка бочковое пиво, обязательные бутерброды с сыром, пирожки с повидлом и капустой, кондитерские изделия. Баня имела четыре общих зала с парными, два душевых отделения с кабинами, мужскую и женские парикмахерские. В последней работал известный в городе с довоенных лет мастер Григорий Кисин, высокий, красивый, с черными волосами. Его считали специалистом высокого класса и к нему всегда была очередь.

В 1949 году в райцентре, в доме №9 (усадьба Знаменское-Губайлово) открылась мужская парикмахерская для жителей поселков МТС и Красная Горка. Занимала она маленькую комнату под лестницей на первом этаже. Здесь стал работать молодой мастер Рафаил Саркисян, переведенный из парикмахерской на Речной. Поскольку площадь помещения позволяла поставить только три стула для посетителей, была организована (впервые в городе) предварительная запись на обслуживание. Качество работы Рафаила, которого клиенты называли Рафиком, сделало парикмахерскую известной. Через двадцать лет Рафаилу Саркисовичу присвоят звание «Мастер высшего класса». В 1973 году парикмахерскую переведут в новое помещение в доме №4 по улице Ленина.

В 1949 году в основном закончилось возвращение в Красногорск жителей, эвакуированных из города в начале войны. А вместе с этим и право на розыск своего имущества. При прописке, получении карточек и трудоустройстве имела значение справка о командировании «с постоянного места жительства для выполнения спецзадания на основании постановления правительства», выданная в 1941 году по месту работы. В ней был указан и состав семьи при эвакуации. На обороте справки ставился штампик о прикреплении к магазину для отоваривания по карточкам.

Красногорск перенаселен и не может вместить всех возвращающихся из эвакуации, поэтому в первые послевоенные годы отмечается бурный рост населения в прилегающих к городу деревнях. Так в Пенягино в 1940-м почти 500 жителей, в 1949-м проживает 1200 человек, а в 1961-м - 1361. (в 1984-м 636, а в начале нулевых деревня исчезнет)

В 1949 году на Брусчатом поселке появилось несколько домов внутри «каре» второго квартала, во дворе между домом №10 по Линейной улице и домами №8 и 9 по Парковой. Их строительство производилось силами военнопленных, обитателей красногорского лагеря. Партии пленных приходили сюда из зоны, расположенной на Теплом бетоне.

28 апреля 1949 года газета «Красногорский рабочий» сообщала жителям города о введении в строй еще одного кирпичного дома (сегодня дом № 22) по Центральному проезду, правда, умолчав о том, кто его построил. Однако местные жители не только знали об этом, ной помнили многочисленные контакты с пленными.

Из документов лагеря военнопленных доподлинно известен такой случай. «Во время охраны военнопленных на рабочей точке «Брусчатый поселок» 31 мая 1949г. в 11 часов дня, -говорилось в донесении начальника лагеря №27, посланном в МВД, - в результате нарушения устава караульной службы рядовым Крутовым Денисом Маркеловичем произошло огнестрельное ранение из автомата Крутова (палец левой руки) и Филиппова Бориса (9 лет), проживавшего на Брусчатом поселке (в живот одной пулей)». Мальчик был доставлен в больницу и прооперирован. Из документа также известно, что на 1 июня 1949 года его состояние было удовлетворительным.

«Мы с братьями жили рядом со стройкой, в доме №8 по ул.Народного ополчения, -вспоминает Борис Тимофеевич Филиппов. - Мы часто ходили смотреть на работающих немцев. Этому охраннику иногда приносили что-нибудь поесть. Помню, если на одной дороге встречались немцы и японцы, то у них возникали даже драки. Не любили они друг друга...».

Но к концу 1949-го фронт работ для военнопленных постепенно сокращается и уже зимой первая колонна, уже бывших пленных, проследовала по Речной к станции Павшино.

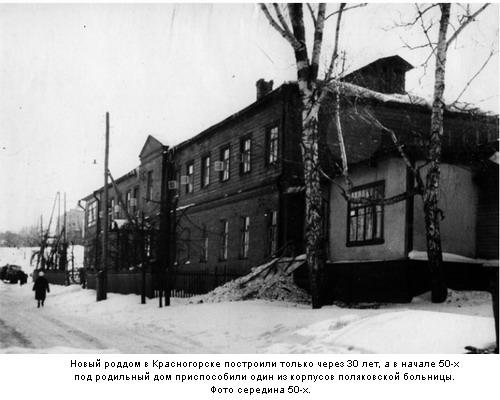

В 1949-м году отмечается резкий рост рождаемости (на 47% с предыдущим), поэтому в октябре райисполком просит исполком Мособлсовета о включении в титульный список на 1950 год строительства в городе родильного дома на 100 коек, запланированного еще в 1940 году (от Admina - построят новый роддом только в начале 80-х).

Исполком райсовета в октябре 1949 года принял решение «Об очередном призыве (мобилизации) молодежи в школы фабрично-заводского обучения Министерства трудовых резервов СССР». В период с 15 октября по 1 декабря 1949 года в Тушинскую и Электростальскую строительные школы были направлены 75 человек юношей в возрасте 16-18 лет.

В мае в помещении школы №1 открылся пионерский лагерь на 1300 пионеров, разумеется полноценным лагерем такое решение назвать было нельзя и 31-го декабря на последнем в году заседании райсовета решили отвести КМЗ под строительство пионерского лагеря хутор «Монастырская Горка» в селе Ново-Никольском (от Admina- о первых годах лагеря скоро дадим отдельную статью), а Московскому заводу приборов - участок из Черневского земельного фонда, тоже для пионерского лагеря.

Осенью целый выпуск "Красногорского рабочего" посвящается 9-ти летию города. В первый раз скромно, но все же празднуется "юбилей" города. Самое интересное, что 10-летие города в следующем году было проигнорировано.

В городе появились первые телевизоры. О них слышали и ранее, но относили это к миру фантастики. Телевизионный приемник "КВН-49" имел экран примерно 15x10 см, приставную линзу, заполненную дистилированной водой, и антенну. К первым обладателям этого чуда просились посмотреть передачи соседи по подъезду и дому, товарищи по работе и просто знакомые.

Выпускалось телевизоров пока немного, поэтому в промтоварном магазине (Пионерская, 16) была организована очередь. Приобретенные телевизоры, как и радиоприемники, регистрировали в горкомхозе, и за них ежемесячно взималась плата.

1949 год был лучшим из первых послевоенных лет в жизни жителей Красногорского района. Ощутимы были успехи в работе заводов, фабрик, колхозов. Люди почувствовали, что они не просто выжили, а стали жить лучше. |

Перейти на главную

Перейти на главную Написать письмо

Написать письмо Помощь по порталу

Помощь по порталу Реклама на сайте

Реклама на сайте